(Randonnée effectuée à la fin du mois de juin 2013)

Après un bel hiver et une fin de fonte des neiges il est temps de faire chauffer les mollets : direction les hauts sommets. Et rien de tel que la cime du diable pour tester sa condition physique .... Physique, cette course l'est assurément !

Après un bel hiver et une fin de fonte des neiges il est temps de faire chauffer les mollets : direction les hauts sommets. Et rien de tel que la cime du diable pour tester sa condition physique .... Physique, cette course l'est assurément !

Il est possible d'effectuer l’ascension de cette cime depuis 3 secteurs : depuis la haute vallée de la Gordolasque, depuis la Roya (au départ des Mesches) et depuis la pointe des 3 communes.

L’accès à la cime du diable s'effectue dans un environnement minéral et s’achève sur un sentier relativement aérien ... idéal pour ceux qui veulent prendre de la hauteur et s'échapper du marasme qui règne dans la plaine !

Ce que l'on aime :

- Un panorama sur les proches sommets (Bégo, Rocher des Merveilles, grand Capelet) de la vallée des Merveilles ainsi que sur les lacs de celle-ci.

- La possibilité d'observer des animaux sauvages (chamois, marmotte, aigle, ...) et des troupeaux (brebis, chèvres, vaches).

Ce que l'on aime moins :

- Pas un brin d'ombre (et donc bonjour les coups de soleil sur les avants bras).

Topos & photos :

La route : de Nice rejoindre le col de Turini, de là monter à la station du camp-d'argent puis se diriger vers la boucle de la pointe des 3 communes. se garer devant le monument aux morts érigé au pied de la redoute de la pointe des 3 communes.

|

| La redoute de la pointe des 3 communes (2080m) : une des derniéres poches de résistance de l'armée allemande dans les alpes en avril 1945. |

Au départ du monument aux morts nous passons à proximité de la redoute de la pointe des trois communes, lieu chargé d'histoire qui fut notamment le théâtre de la bataille des Alpes au printemps 1945 opposant l'armée française et les troupes allemandes.

A partir de là le chemin descend jusqu'à la baisse de de Saint Véran (1836m) et il est facile de visualiser une bonne partie du sentier. Face à nous se dressent le Capelet supérieur (2637m) et l'objectif du jour : la cime du diable (2685m)!

|

| Le sentier à flanc de cime ... et au fond : la cime du diable ! |

Arrivé à baisse de Saint Véran nous trouvons un poste militaire avancé (ouvrage de la ligne Maginot construit par les français dans les années 1930 en réactions aux déclarations belliqueuses de Mussolini).

|

| Le petit ouvrage de la Baisse de Saint Véran |

Arrivé à la baisse de Saint Véran il faut remonter jusqu'au col de Raus (1999m) où nous trouvons encore d'autres ouvrages militaires. Il faut noter que la frontière franco italienne passait à l'époque à la cime du diable, ce qui explique la forte militarisation du secteur.

|

| Avant poste du col de Raus |

|

| Vue sur la baisse de Saint-Véran et la pointe des 3 communes depuis le col de Raus |

Arrivé à la baisse de Cavaline (2107m) nous suivons le sentier direction le sommet du Capelet supérieur.

|

| le Capelet supérieur (2637m) |

Le sentier donne sur le vallon des granges du Colonel, petit affluent de la Gordolasque. Le sentier chemine agréablement au milieu de quelques petits massifs de rhododendrons.

|

| Vu sur le vallon des granges du colonel depuis la baisse de cavaline |

|

| Les rhododendrons fleurissent en ce début de juillet |

Alors que nous cheminons nous trouvons par ci par là quelques vestiges des combats de juin 1940 (combats franco-italiens) et des combats d'avril 1945. Nous trouvons quelques cartouches dévorées par la rouille et une balle.

|

| Une balle trouvée à 1m du sentier ... |

Nous continuons l'ascension et nous trouvons face à nous le pas du diable, que nous emprunterons pour le retour.

| |

| Le pas du Diable (2450m) et arrière plan la montagne sacrée : le Mont Bégo ! |

Alors que nous approchons du sommet du capelet supérieur, la cime du diable se drape d'un fin voile de brouillard ... Serait-ce un tour de magie du maitre de ces lieux ??? A défaut de croiser le diable nous allons observer pendant quelques minutes le vol de l'Aigle !

|

| La cime du Diable se rapproche et son sommet se pare d'un voile de brouillard ! |

Après un dernier effort dans un beau pierrier nous accédons enfin à la cime du Diable, ou personne ne nous attends ! Aucune trace de Satan, Lucifer ou de Belzébuth, ce sommet ne mérite pas son nom.... A défaut de prendre l'apéro avec le diable, nous dégustons un casse-dalle bien mérité dans le silence et la solitude de la cime ... quel plaisir !

Quand le brouillard se lève nous sommes subjugués par un panorama grandiose. Nous nous trouvons face au mont Bégo (2872m), véritable montagne sacrée des tribus celto-ligures qui gravèrent les gravures rupestres qui font la renommée de la vallée des merveilles.

|

| Le mont Bégo (2872m) : Montagne sacrée des bergers celto-ligures de l'âge du bronze |

|

| Les lacs d'enfer émergent doucement de leur banquise hivernale ! |

|

| Le lac de la muta |

Le retour s'effectue en descendant jusqu'au pas du trem, de là l'on gagne le pas du Diable puis le chemin serpente d'un versant à l'autre de la montagne pour retourner vers l'Authion.

Histoire & Légende :

La légende de la cime du diable

(vue depuis le 21ème siècle !).

Chacun sait que l’empereur des

démons affectionne les lieux hauts, observatoires naturels d’où il contemple

une ou plusieurs provinces de son empire, et surveille ses préfets, ambassadeurs et ses autres commis, toute la

légion des tentateurs en sous-ordre délégué par lui dans chaque coin de terre

habité, avec mission de faire échec aux anges gardiens que la providence divine

attache à la personne des faibles humains.

[…]

Ce qui a fait préférer au diable

cette cime baptisé de son nom aux sommets plus élevés du Mercantour est la

présence des lacs d’Enfers, si profond qu’ils communiquent, de cavernes en

cavernes avec les bureaux de ses ministères (ce qui est, entre nous soit dit,

autrement plus efficace que la freebox HD) !

Ainsi l’installation du prince des

ténèbres sur l’observatoire de la Cime du diable n’a pas été décidée à la

légère, mais est belle est bien le fruit d’une réflexion hautement managériale

couplée à une étude benchmark proactive !

[…]

Lassés des méfaits de Belzébuth

(outrage aux dépositaires de la force publique, trafic de cannabis, incitation

à la débauche des mineurs …) les habitants des hautes vallées décidèrent de

mettre un terme à cette galéjade.

Ainsi les habitants de Belvédère

(les barverencs) décidèrent un beau matin de partir à l’assaut de la

villégiature alpine du démon. Nos montagnards avaient pris le soin de monter au

combat derrière un jeune et intrépide curé …

[…]

Arrivé devant le plus grand des

lacs d’Enfer le curé adressa quelques sommations en latin à l’hôte récalcitrant

qui faisait le mort (en réalité le prince des ténèbres n’a jamais été féru de

langue morte et quelques injonctions en verlan eurent été plus efficaces).

Les prières finirent bien par avoir

raison du sommeil du cornu, qui se décida à pointer le nez hors de son lac … A

peine eut-il répondu « wesh gros ? » qu’une salve de flash-ball

à l’eau bénite le renvoya au fond de son aquarium géant.

Après un combat eschatologique à

l’issue incertaine le diable fini par rendre les armes et dit « je baisse

le pavillon devant vous et vous laisse cette cime que vous pouvez désormais

renommer à votre convenance. Maintenant je vous assigne rendez-vous sur la

place publique de Belvédère où vos femmes attendent impatiemment des nouvelles

de votre expédition …. ».

A l’idée que leurs femmes

allaient avoir une légion de diables au corps, les maris dirent d’une seule

voix « rester donc messire Satan et soyez à jamais chez vous sur cette

cime !!! Nous jurons de plus y monter ni croix, ni goupillon ».

Depuis il n’a plus jamais été question

d’exorciser ou de débaptiser la cime du diable.

[Libre adaptation de la version

présentée dans les « Contes et légendes du pays niçois », Edouard

CHANAL].

Histoire.

Le secteur de la cime de l'Authion a été l'enjeu de plusieurs opérations militaires au cours de plusieurs conflits (guerre de 1794 entre la France révolutionnaire et la coalition austro-sarde, bataille des alpes en 1940 contre les italiens ou encore libération de la France en 1945 contre les troupes allemandes et italiennes). Cela explique notamment la forte militarisation du secteur, en effet la cime de l'Authion permet de contrôler la vallée de la Roya, porte d’accès au Piémont.

Les opérations militaires d'avril 1945, connues sous le nom de code "opération canard" ont coûtées la vie à 273 soldats et ont fait plus de 500 blessés. Si aujourd’hui ce coin de montagne nous semble idyllique il ne faut pas oublier qu'il a été miné, que les casemates tenues par les troupes allemandes ont été bombardées par l'aviation et par la marine .... Tout cela a eu lieu il y a moins de 70 ans !

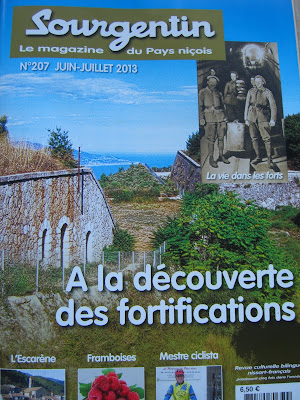

Pour ceux qui sont intéressés par les fortifications militaires, la revue "Lou Sourgentin" (la revue culturelle bilingue nissart-français) publie dans son numéro n°207 (juin-juillet 2013) un dossier spécial sur les fortifications militaires dans le pays niçois.

|

| Lou sourgentin : la revue culturelle des amoureux du païs nissart ! |